A religião grega não tinha

dogmas, isto é, os fiéis não se obrigavam a crer em verdades definitivas; era

politeísta: havia grandes deuses, que habitavam o Olimpo, mais de 30 mil seres

imortais sobre a terra e os heróis, homens que praticaram ações extraordinárias

e se igualavam aos deuses. Cada cidade tinha sua divindade protetora, como

Palas Atenas, em Atenas. No culto aos deuses, os gregos pediam proteção para a

família, tribo ou cidade, não a salvação da alma. Cada um podia imaginar a vida

depois da morte como bem entendesse. As lendas que contam as aventuras dos

deuses e heróis são chamadas mitos; o conjunto dos mitos forma a mitologia.

Deuses e crenças de várias origens se misturaram por séculos. Os primeiros

invasores arianos, os aqueus, trouxeram Zeus; e encontraram a grande mãe

cretense. Os colonos da Ásia assimilaram deuses locais, como Dionísio. Outra

característica de religião grega era o antropomorfismo, isto é, os deuses

tinham formas, virtudes e defeitos humanos.

O

mito das origens dos deuses e homens

O céu, Urano, e a Terra,

Gaia, surgiram do nada. De sua união nasceram os Titãs, os Cíclopes e os

Gigantes. O Titã mais jovem, Cronos, destituiu o pai e, para que não fosse ele

próprio destituído, passou a devorar os filhos, os deuses. Sua esposa, Rea,

para salvar Zeus, o caçula, substituiu-o por uma pedra e escondeu-o numa

caverna. Quando cresceu, Zeus obrigou o pai a devolver os filhos comidos. Com

ajuda deles, encarcerou Cronos no inferno. A seguir, guerreou contra os

Gigantes: a gigantomaquia. Prometeu, filho de um Titã, criou os homens e

deu-lhes o fogo, que roubou de Zeus. Zeus o acorrentou no alto do Cáucaso, onde

um abutre lhe devorara todos os dias o fígado, que renascia de noite. Hércules

libertou-o do suplício, matando o abutre . A

primeira mulher, Pandora, não resistiu à curiosidade e abriu a caixa de todos

os males. Para castigar os homens, Zeus mandou o dilúvio. Deucalião, filho de

Prometeu, e sua mulher Pirra salvaram-se e recriaram a humanidade. Desse modo,

deuses e homens eram, em essência, muito semelhantes.

A mitologia dos deuses

heróis

Os grandes deuses habitavam

o Monte Olimpo, exeto Poseidon (deus dos mares) e Hades (dos infernos). No

Olimpo eles se alimentavam de uma planta de sabor delicado, a ambrosia, manjar

dos deuses. Os mais antigos eram filhos de Cronos; além de Hades e Poseidon,

Héstia (deusa do lar); Hera (mulher de Zeus); Deméter (deusa da Terra); e Zeus

(senhor dos deuses e defensor da justiça). Os mais novos eram filhos de Zeus:

Ares (deus da guerra); Afrodite (deusa do amor); Apolo (adivinhação, luz,

artes); Artemis (a Lua); Hefaístos (fogo); Atena (razão e paz); Hermes

(comunicações). Dionísio (protetor da vindima) foi o último a entrar no Olimpo.

Os heróis mais conhecidos eram: Perseu - matou Górgone, monstro de dentes

afiados e cabeça cheia de serpentes; Jasão - com seus companheiros argonautas

conquistou o Tosão de Ouro, pele de carneiro voadora, guardada por um dragão;

Teseu - matou o Minotauro, mostro que habitava o labirinto de Creta. Édipo

matou a esfinge, devoradora de viajantes que não respondessem a suas

enigmáticas perguntas; e Hercules - o maior de todos os heróis, realizou doze

trabalhos para escapar à fúria de Hera (mulher de Zeus).

O culto, os santuários e os

grandes jogos

O culto se realizava no

jazigo da família, no túmulo dos heróis ou no templo. Consistia em orações,

sacrifícios e libações, isto é, derramamento de óleo, azeite, leite, vinho,

como oferenda à divindade. O pai exercia funções de sacerdote e mantinha sempre

aceso o fogo sagrado. Toda a família participava das cerimônias que

acompanhavam nascimento, casamento e funerais. Anualmente, em todas as cidades,

havia homenagem aos mortos. Todas tinham sua grande festa religiosa. Em Atenas celebrava-se

Dionísio, apreciado por camponeses. Já as Grandes Dionisíacas eram celebrações

urbanas, com concursos de autores dramáticos, que deram origem às grandes obras

do teatro grego. As Grandes Panatenéias, em honra de Atena, celebravam-se de 4

em 4 anos, com concursos de música e canto, corridas de cavalo e outras

competições; fechavam com uma procissão que oferecia à deusa um santo luxuoso.

Era a festa mais importante

de Atenas. Havia uma certa unidade religiosa. Multidões de toda a Grécia

peregrinavam até os santuários mais famosos como Epidauro, Delos, Olímpia e

Delfos. Para saber o futuro, os gregos consultavam os deuses nos oráculos

(oráculo significa a respostá à consulta, o deus que respondia ou o local onde

ele atendia). Em Delfos, Apolo falava pela boca da Pitonisa, sacerdotisa que

entrava em transe depois de aspirar odores emanados das rochas. Peregrinos

vinham até o Egito ouvir suas palavras sem nexo, que os sacerdotes

interpretavam. Os grandes jogos homenageavam os deuses dos santuários. Havia

quatro jogos pan-helênicos, ou seja, abrangiam todo o mundo helênico: istmicos,

neméios, píticos e olímpicos. Os mais famosos eram os Jogos Olímpicos,

realizados em Olímpia, em homenagem a Zeus. Depois de 776 a.C passaram a

realizar-se de quatro em quatro anos. Durante os jogos, era sacrilégio atacar

os peregrinos; os atletas juravam lealdade e disputavam seis provas: corrida,

luta livre, pugilismo, corrida de carros, lançamento de dardo e de disco. Os

vencedores recebiam uma coroa de louros e eram cantados pelos poetas, como

Simônides e Píndaro.

Mistérios, trajédias e

comédias

A preocupação com a vida

após a morte explica a difusão do orfismo e dos mistérios. Orfismo vem de

Orfeu, poeta que atraia até animais selvagens, segundo a lenda. Ele ensinava

que a alma, liberta do corpo com a morte, atingiria a suprema felicidade depois

de purificar-se através de reencarnações sucessivas. Os mistérios eram

cerimônias que permitiam entrar em contato com a divindade e conseguir a

felicidade eterna. Todos deviam guardar segredo sobre a iniciação recebida.

Deméter e sua filha Coré (ou Perséfone) eram grandes divindades dos mistérios.

Culturalmente, nenhuma cidade grega superou Atenas. Lá viveram alguns dos

maiores pensadores e artistas que a humanidade conheceu. Uma atividade

importante era o teatro. No concurso que se realizava durante o culto a

Dionísio, cada participante inscrevia três peças (trilogia). Elas eram

encenadas por atores masculinos, que usavam máscaras e também representavam

personagens femininos. Dentre os grandes poetas trágicos destacam-se: Ésquilo

(525-465 a.C) - Exaltou Atenas e os deuses justiceiros.

Deixou Os Persas (onde canta

o orgulho insensato e a punição de Xerxes); Os Sete Contra Tebas (narra o

destino infeliz de Édipo); e Oréstia (narra a sorte da família Agamenon).

Sófocles (496-405 a.C) - Suas obras mostram os heróis lutando contra armadilhas

do destino. Em Antígona, a heroína põe o irmão numa sepultura proibida pelas

leis urbanas; Édipo Rei mostra os velhos heróis encontrando a paz e a morte num

bosque sagrado. Eurípedes (485-406 a.C) - Menos religioso que os anteriores,

crítico e pessimista. Em Alceste e Medéia, mostra sua preocupação com os

problemas do homem, suas grandezas, mistérios e paixões. Os atenienses também

apreciavam as comédias, ricas em sátiras e alusões aos problemas do momento. O

grande autor do gênero foi Aristófanes, amigo da vida simples e defensor da

tradição. Em A Paz, atacou os partidários da guerra; em As Vespas, os erros dos

juízes; em Os Novos, as inovações bruscas.

Filósofos, poetas e

historiadores

A filosofia grega divide-se

em antes e depois de Sócrates. Foram pré-socráticos Tales de Mileto (fim do

século VII-início do VI a.C); Pitágoras (582-497 a.C); Demócrito (460-370 a.C);

Heráclito (535-475 a.C); e Parmênides (540 a.C). No tempo de Sócrates

predominava a escola dos sofistas, que serviam da reflexão para atingir fins

imediatos, ainda que por falsos argumentos. O maior dos sofistas foi

Protágoras. Sócrates (470-399 a.C) - Fundou a Filosofia Humanista. Criou a

maiêutica (“parto das idéias”), método de reflexão que consistia em multiplicar

as perguntas para obter, a partir da indução de casos particulares, um conceito

geral do objeto. Para Sócrates a virtude era uma ciência que se podia aprender.

Uma voz anterior, daimon,

indicaria o caminho do bem. Irônico, hábil em confundir o interlocutor, cercado

de discípulos extravagantes, como Alcebíades, atraiu muitos inimigos. Acusado

de renegar os deuses e corromper a juventude, Sócrates foi condenado a beber

cicuta, o que fez com bravura e serenidade. Platão (427-347 a.C) - Principal

discípulo de Sócrates, fundou a Academia de Atenas. Segundo sua teoria, baseada

nas idéias (formas essenciais), o mundo real transcende o mundo das aparências,

o qual nada mais é do que uma derivação das idéias matrizes. Em suas obras

políticas, destaca como virtudes essenciais a bravura, a serenidade e a

justiça. Obras importantes: Apologia de Sócrates, Críton, O Banquete, Fédon,

Fedro e A República. Aristóteles (384-322 a.C) - Considerado por muitos como o

maior filósofo de todos os tempos. Abarcou todos os conhecimentos de seu tempo

- Lógica, Física, Metafísica, Moral, Política, Retórica e Poética. Sua obra foi

editada pela primeira vez no século I a.C por Nadrônico de Rodes. Partindo de

Sócrates e Platão, Aristóteles sistematizou os princípios da Lógica, formando

uma ciência que ele chamou de Analítica. Sua metafísica estuda o “ser enquanto

ser” e investiga os “primeiros princípios” e as causas “primeiras do ser”.

Em sua Teologia, Aristóteles

procura demonstrar racionalmente a existência de Deus, o “primeiro motor

imóvel”, o “não vir a ser”, o “ato puro”. Na poesia, destacou-se Píndaro

(518-448 a.C), que, em odes triunfais, exaltava os vencedores dos jogos

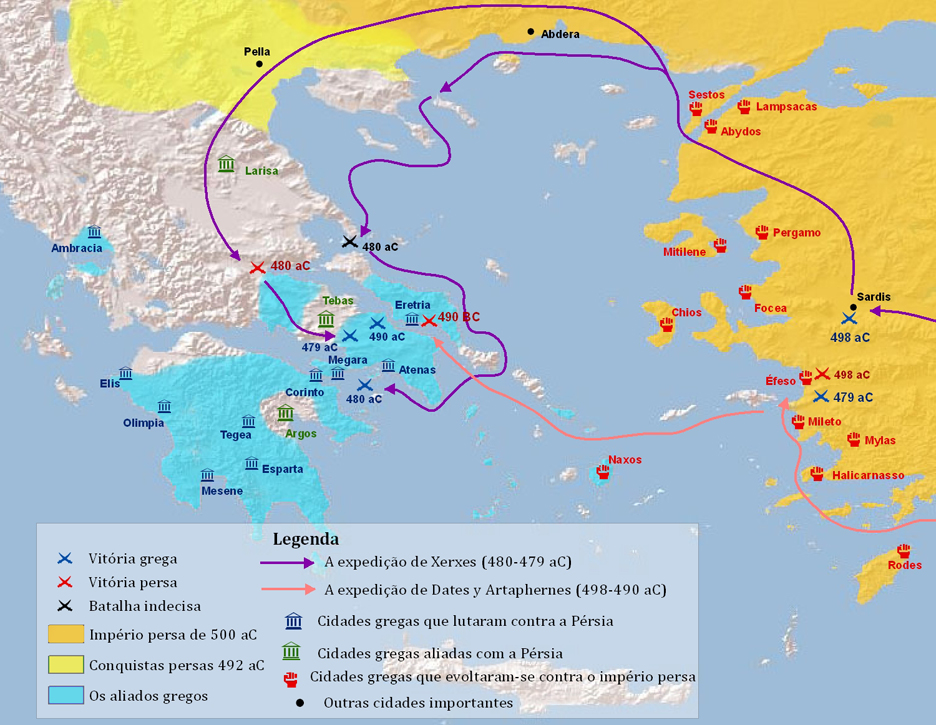

pan-helênicos. Na história, são figuras importantes: Heródoto de Halicarnasso

(484-425 a.C) - O pai da História, como o chamou o orador romano Cícero,

relatou as guerras pérsicas. Tinha concepção religiosa, pois em seu tempo os

fatos eram vistos como resultado da vontade dos deuses. Mas se preocupava em

conhecer os povos cujas histórias contava: visitou. Tucídides (460-396 a.C) -

Escreveu a História da Guerra do Peloponeso. Considerava que causas políticas

determinavam os fatos históricos. Por isso, é tido como o criador da História

Objetiva, que ele apresentava como modelo para a vida prática. deixou obra rica

em reflexões. Xenofonte (430-354 a.C) - Escreveu Anabase, sobre a campanha de

Ciro, o Jovem, e a retirada de 10 mil mercenários que o haviam seguido à Pérsia

numa aventura política.

Arte, harmonia e

simplicidade

A arte grega era religiosa.

Os principais monumentos eram templos, e as esculturas, em sua maioria,

representavam deuses. Suas marcas eram a harmonia, a simplicidade, o equilíbrio

e uma decoração perfeitamente adequada ao conjunto. os trabalhos produzidos em

ateliês, tinham caráter coletivo. O século de Péricles (V a.C) assinala o

apogeu, com os monumentos da Acrópole e as obras-primas de Fídias; com a

cerâmica e seus vasos, cobertos de cenas expressivas; com o domínio da técnica

de esculpir e de executar a planta dos templos.

Os gregos construíram os

templos com blocos de pedra talhada, de tal modo ajustados que dispensavam

argamassa. Tinham três partes: vestíbulo (sala do deus nau) e tesouro. As

colunas se apresentavam em estilo dórico, o mais simples; jônico, mais

gracioso; e o coríntio, com capitel (parte superior) ornamentado em forma de

folhas. Os gregos se esmeraram na Acrópole, um de seus monumentos mais belos.

Péricles e Fídias reconstruíram os templos, que os persas haviam arrasado. No

Partenon, Fídias esculpiu em márfim e ouro a Atena Promachos (combatente) e pôs

no escudo duas figuras humanas: ele próprio e seu amigo Péricles. Foi

processado por impiedade. Fídias ainda construiu Erectéion, templo que guardava

antiga estátua de madeira de Atena, com pórtico das Cariátides, estátuas de mulheres,

sustentando o teto.

Outro escultor do século V

a.C foi Miron, autor do Discóbolo (lançador de disco), mestre do movimento.

Também se destacaram: Policleto de Argos, que procurou dar as proporções ideais

do corpo humano ao seu Doríforo (portador de lanças); e Praxíteles, escultor da

estátua de Hermes. A partir do século III a.C, todo o Planalto Persa constituiu

o Reino dos Partas; e aos selêucidas restaram apenas a Síria e a Mesopotâmia.

Entre 197 a.C e 31 a.C, os reinos helenísticos foram conquistados pelos

romanos, verdadeiros herdeiros do Império de Alexandre Magno.

A civilização Helenística

A civilização helenística

resultou da fusão da cultura helênica (grega) com a cultura do Oriente Médio,

principalmente persa e egípcia. Seu centro deslocou-se da Grécia e do Egeu para

o Oriente Médio, para os novos pólos irradiadores de cultura: Alexandria,

Antioquia, Pérgamo. Na Grécia, Esparta agonizava e Atenas decaía. Alexandria

ganhava fama no Ocidente e no Oriente, com a população numerosa, indústria artesanal,

museus, a biblioteca com 400 mil obras.

A vida intelectual era

intensa: Matemática, Geometria e Medicina se desenvolveram. O pensamento

filosófico dividia-se em duas correntes: estoicismo, que acentuava a firmeza de

espírito, indiferença à dor e submissão à ordem natural das coisas; e

epicurismo, que aconselhava a busca do prazer. Na literatura, destacou-se o

cantor da natureza e da simplicidade da vida no campo, o poeta Teócrito. A

arquitetura projetou templos grandiosos. Surgiram novos deuses, não-gregos,

como Ísis e Serápis; e ganharam força os mais jovens, como Afrodite, Apolo e o

pequeno Eros, deus do amor (cupido). Os artistas retratavam a natureza viva, o

movimento dos corpos, a transparência das vestes.

O legado cultural da Grécia